最近、お客様から聞いた話があります。

「以前に旅行会社の東海道ツアーに参加したとき、桑名で金属でできた大きな鳥居を見たんです。そのときガイドさんが鳥居のへこみを指さして、船がぶつかった跡と言ってたんです」

桑名で大きな鳥居といったら、七里の渡し場にある伊勢神宮の一の鳥居と、桑名宗社の前にある青銅製の鳥居が思い浮かびます。

金属製といったら桑名宗社ですが、これは内陸にあります。船がぶつかるといったら、海に近い七里渡しの鳥居のように思われますが、こちらは木製です。

???

「桑名の金属の鳥居だったら桑名宗社という神社にありますけど、船がぶつかるようなところじゃないですよ。どこか別の場所とお間違えじゃありませんか」

とりあえずお客様にはこう返事をしました。

ところが後日、そのお客様からメールをいただきました。

そこには船がぶつかった鳥居について、もう少し詳しく書いてありました。

ガイドさんは「伊勢湾台風のときに洪水で船が流れてきて、鳥居にぶつかった跡」と言ったそうなのです。

伊勢湾台風と言ったら、昭和34年9月26日の夜に紀伊半島に上陸した台風で、日本史上最大の被害を出した台風です。

桑名は高潮によって大きな被害を出し、七里の渡し場の隣にあった住吉神社の灯籠や狛犬などの石造物がながされたという話は私も知っていました。

伊勢湾台風のときなら、内陸にある桑名宗社の鳥居に流されてきた船がぶつかることもありえるでしょう。

これは桑名の町を語る上で、なかなか興味深い話です。桑名で鳥居の痕を確認しておけば、次に桑名宿をご案内したときのネタに使えそうです。

ただし私もガイドを仕事とする以上、聞きかじった話をそのまま使うわけにはいきません。

きちんと裏付けを取った上で正確な話をお客様にお伝えするのが、私たちガイドの仕事なのです。

さっそく裏付け作業に入ります。こういうときに便利なのが、国立国会図書館デジタルコレクションです。

すると簡単に伊勢湾台風の被害についてヒットしました。

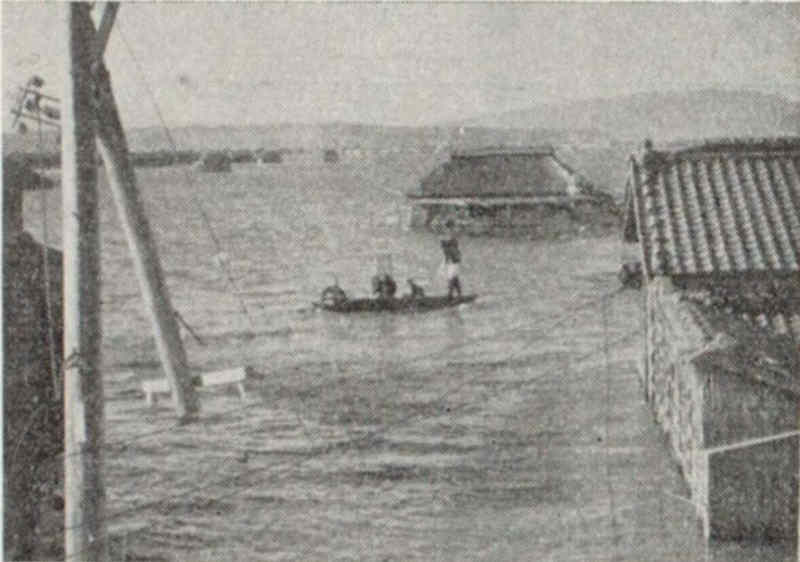

「桑名市史補編」に桑名宗社の鳥居の被害が、写真付きで載っていました。

ぶつかったどころか、鳥居が木っ端みじんになっています。そして鳥居の横に小さな船が写っています。(上記写真はいずれも国立国会図書館デジタルコレクション掲載「桑名市史補編」より)

本文を読むと、「漁船一隻が流れついていたので、船が突き当たって倒したように見受けられもしたが誰も見届けたものはいない。」と書いてあります。

聞いた話とちょっとちがって、船が当たったかどうかはわかりませんでしたが、それが推測される状況にあったようです。

お客様、「別の場所と間違えじゃないか」なんて言ってごめんなさい。

ところで、この伊勢湾台風で壊れた鳥居ですが、この鳥居を寛文7年(1667)に製作した辻内善右衛門の子孫の方が経営する辻内鋳物鉄工株式会社で修理されたそうです。

そして今は昔ながらの姿を東海道で見せています。

この桑名宗社の鳥居は、その立派さから里俗に「勢州桑名に過ぎたるものは、金(かね)の鳥居に二朱女郎」と詠われたものです。鳥居と女郎を並べるのはむむむ・・・といったところではありますが、東海道では有名な鳥居だったことは間違いありません。

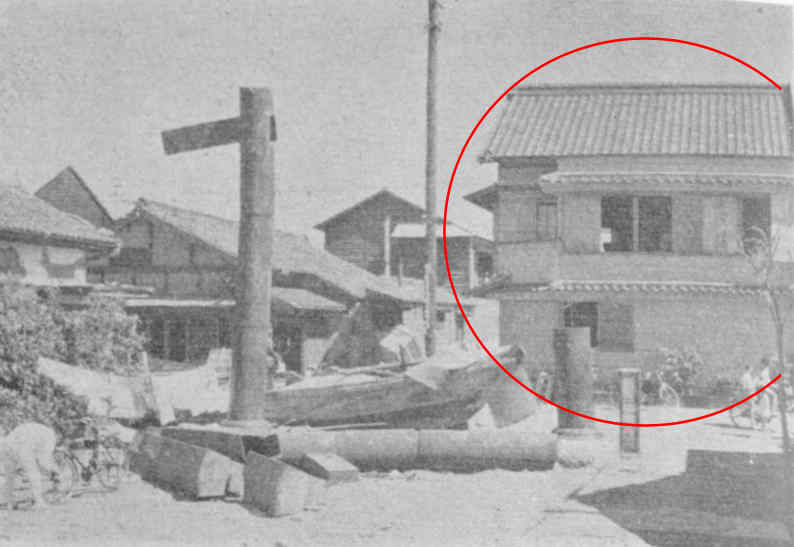

ところで、私が撮影した写真では、鳥居の左に石塔があり、鳥居の背後には楼門が写っています。「桑名市史補編」の写真とは撮ったアングルが違うようです。

そこでGoogleのストリートビューで同じアングルを探してみました。

伊勢湾台風で壊れた鳥居が撮影されたのは、私が写真を撮ったのとは逆のこの向きですね。鳥居の右に石塔がありますし、背後が人家です。

え?

この人家、伊勢湾台風の写真にも写ってる?

なんと伊勢湾台風の高潮にも耐えた人家が、鳥居の前に今も現存していたのです。

すごい!

台風から65年も経っているのに

台風の高潮に遭っているはずなのに

今も家として使われている!

すごい!

台風で被災した家屋が現在まで残っているということは、この家屋の所有者の方もなみなみならぬご苦労があったことでしょう。

今回は思わぬところで思わぬ発見をする結果となりました。

(歩き旅応援舎代表 岡本永義)