日本橋を令和2年7月に出発した「京都まであるく東海道」の第4シリーズが、間もなく三条大橋に到達します。長かった東海道の旅も、もうすぐ終わりです。

そんなときに、うれしいことがありました。

令和5年10月には、水口宿に到達しました。水口は城下町です。江戸時代には加藤家が藩主の水口藩がありました。

水口藩で藩医を務めていた岩谷家という家があります。明治時代に巌谷と苗字の字を変えて政府に務めていた巌谷一六は、この水口藩の岩谷家の出身です。

国立国会図書館デジタルコレクション「書道全集」第25巻より

巌谷一六は能書家として知られ、日下部鳴鶴、中村悟竹とともに「明治三筆」と呼ばれていました。

ここが水口宿にあった巌谷一六の住居跡。

ここで私が

「大磯宿の和菓子屋さんで買い物をしたとき、巌谷一六が書いた看板があったんですけど覚えていますか?」

とお客様に聞いたところ、

「このお菓子を買ったところですか?」

とスマホにあった写真を見せてくれたお客様がいらっしゃいました。

お客様から見せてもらった写真とはちがいます。

大磯宿の老舗和菓子店の新杵さん、

名物の西行饅頭や虎子饅頭をお客様と買ったとき、私が「一六居士題」と書いてある看板の話をして

「この看板の文字を書いたのは巌谷一六です。彼はこのずっと先でまた出てきます」と言ったのを覚えていてくださったのです。

嬉しいです!

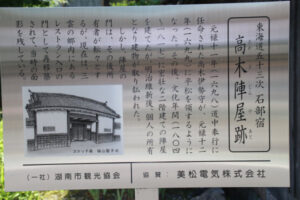

水口宿から石部宿に向かう途中には、旗本高木家の陣屋の跡地があります。道沿いに説明の看板が出ています。

この高木家、実は東海道のずっとずっと以前にも出てきています。場所はこの個性爆発の狛犬があった神社。

日本橋を出発して、東海道を歩いて3回目、蒲田から生麦まで歩いた回で、多摩川にほど近い六郷神社に旗本高木氏が奉納した手水鉢があったのです。

その手水鉢についても覚えていたお客様がいらっしゃいまして、5年前に撮った手水鉢の写真を見せていただきました。

筆者が撮影したもの

手水鉢に書かれている奉納者の名前について、私がわざわざ読みやすいように懐中電灯で照らしてまで話をしたので、そのお客様は写真に撮影していたのだそうです。

そうしたらこうして京都が近くなったところで、また高木氏の話が出てきたのでスマホにあった写真を探してくださったのです。

私の話を覚えていてくださっていた。しかも5年も前のこと。

嬉しいです!

東海道は東西に530キロもある道です。ここを多くの人たちが往来して現在にいたっています。だから東海道には同じ人物、関わりのある事件についての話が、あちこちに残っているのです。

東海道のガイドというのは530キロにわたる情報を集めなくてはなりませんから、地元だけの案内をしているガイドさんには情報の質で適いません。だから別々の場所にあるのに関連する情報を収集して、これをお客様にご案内しなければ、それこそ存在価値を疑われてしまいます。

そして各所に点々と残っている話が、それぞれ関連してつながっていく、これを知ることが東海道を歩く楽しみの1つでもあるのです。

こうしてお話しした話を、しかも何年も前にお話しした話を覚えていてくださるお客様がいらっしゃる。これは東海道を案内した冥利に尽きるというものです。

とても嬉しいです!

東海道は情報の宝庫です。私が知らない情報もまだまだあるというのが実情です。

今後もひきつづき情報収集に努めて、お客様に東海道の面白さを伝えていくことに努めます。

(歩き旅応援舎代表 岡本永義)

最新のブログ記事

- 中橋広小路日本橋を出発して東海道(第3京浜)を少し南に下ると、日本橋三丁目の交差点に出ます。右手の奥には、東京駅の八重洲口が見えます。 交差点には平和の鐘があります。 ヤン・ヨーステンの像があります。 この像に関しては、他の記事が […]

- 京橋の親柱日本橋から東海道の歩き旅に出ると、最初に出会う橋が京橋です。高速道路が架かる交差点、ここが京橋の跡地になります。 高速道路の下には、かつて橋がありました。昭和38年(1963)から40年にかけて、下を流れていた京橋川が埋 […]

- ヤン・ヨーステンと八重洲の物語東海道の歩き旅を楽しむとき、日本橋から歩き始める人が多いように思います。歩き始めて比較的すぐに到達するのが日本橋三丁目の交差点です。 東海道と八重洲通りが交差するこの交差点に、ある人物の像があります。 慶長5年(1600 […]

- 日本橋の擬宝珠今日も日本橋のお話です。東海道五十三次を歩いて京都へ旅しようとするときの出発点である日本橋ですが、あっさり出発してしまうことも多く、あまり日本橋について語られることはありません。でも日本橋って、ネタの宝庫なんですよ。 現 […]

- 東京市道路元標日本橋は歩き旅応援舎における東海道の歩き旅イベントの出発点であり、古地図散歩のコースでもたびたび立ち寄ることで、たいへんお馴染みの場所です。 この日本橋の北詰に「元標の広場」と呼ばれる場所があります。そこに「東京市道路元 […]

- 日本橋のまん中で日本橋です。 歩き旅応援舎では、東海道の歩き旅の出発点として、あるいは古地図を見ながらの町歩きで立ち寄る場所としてお馴染みです。 日本橋は、徳川家康が初めて架けて以来、日本の道路の中心ということになっています。 現在も地 […]

- 京橋の灯台?! 第一相互館東海道を日本橋から歩き始めた場合、京橋はすでに見えています。高速道路の高架があるので、すぐにわかります。 写真ではわかりにくいのですが、実際に日本橋に行けばすぐにわかります。ずっと向こうの方に高速道路の高架が見えてます。 […]

- 日本橋・歴史の“傷痕”東海道の歩き旅の出発点でもあり、古地図散歩でもたびたび訪れている日本橋。この橋は慶長8年(1603)に初めて架けられたとされています。いまからおよそ420年も前のことです。 現在の橋に架け替わったのが明治44年(1911 […]

- あいつのせいで鎌倉へ ー十六夜日記秘話ー東海道を旅して小夜の中山峠を越えるとき、蓮生法師の歌碑があります。 蓮生法師は俗名を宇都宮頼綱といい、もとは鎌倉の御家人でしたが和歌を得意とし、出家して京都に移り住んだ人物です。これについては以前のブログに書きました。 […]

- 二人の蓮生法師「平家物語」の一ノ谷合戦のくだりで知られる熊谷直実は、後に出家して蓮生と名乗りました。 武勇の人だった直実らしく、出家後を描いた浮世絵もこんな感じです。 絵師に悪意を感じちゃうくらい「武勇な」お坊さんに描かれています。 […]