東海道

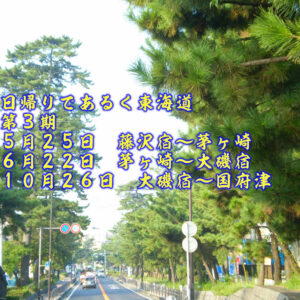

日帰りであるく東海道 第3期 大磯宿~国府津

開催日時 10月26日(土)9:00~17:00 大磯宿~国府津 5月25日(土)の藤沢宿~茅ヶ崎、6月22日(土)の茅ヶ崎~大磯宿は、お申し込みの受付を終了しました。 ※終了時間は進行状況に応じて大きくずれる可 […]

京都まであるく東海道 第8期 磐田~国府

開催日 10月5日(土)~10月6日(日) 磐田~高塚 11月2日(土)~11月3日(日) 高塚~二川宿 12月7日(土)~12月8日(日) 二川宿~国府 開催時間 1日目 10:30~16:30ころ2日 […]

日帰りであるく東海道 第2期 生麦~戸塚宿

お申し込みの受付を終了しました 開催日時 6月23日(日)9:00~17:00 保土ケ谷宿~戸塚宿 5月26日(日)の生麦~保土ケ谷宿は、お申し込みの受付を終了しました。 ※終了時間は進行状況に応じて大き […]

京都まであるく東海道 第7期 掛川宿~磐田

お申し込みの受付を終了しました 開催日 6月1日(土)~6月2日(日) 掛川宿~磐田 注)5月はゴールデンウィークを避けて第2土曜日・翌日曜日に開催します。 4月6日(土)~4月7日(日)の岡部宿~島田宿、5 […]

GW特別企画 品川旧海岸線・運河と砲台めぐり

お申し込みの受付を終了しました 開催日時 5月5日(日)9:00~12:00ころ かつては海沿いだった東海道品川宿 幕末以降の海岸線の変遷をたどる 海沿いの町だった品川。それがペリー来航により一変します。海 […]

GW特別企画 開港の軌跡・横浜道を歩く

お申し込みの受付を終了しました 開催日時 5月4日(土)9:00~12:00ころ 幕末に開かれた横浜開港の道 東海道より分かれて関内までの道をゆく 修好通商条約に基づいて開港された東海道神奈川宿。しかし開港 […]

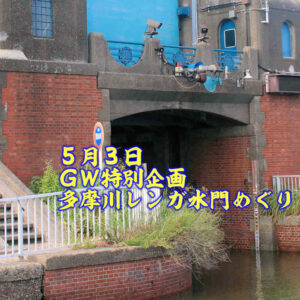

GW特別企画 六郷川流域 レンガ水門めぐり

お申し込みの受付を終了しました 開催日時 5月3日(金・祝)9:00~12:00 六郷橋の上から見える水門を訪れる 東海道歩きのスピンオフ 多摩川下流域である六郷川、ここにかかる六郷橋から水門が見えます。多 […]

日帰りであるく東海道 第1期 日本橋~生麦

すべての日程のお申し込み受付を終了しました 開催日時 4月28日(日)9:00~17:00 蒲田~生麦 2月25日が雨予報だったため、1か月ずつ延期しました 1月28日(日)日本橋~品川宿、3月24日品川宿 […]

日帰りであるく東海道 第2期 生麦~藤沢宿

すべての日程のお申し込み受付を終了しました 開催日時 4月27日(土)9:00~17:00 戸塚宿~藤沢宿 2月24日の生麦~保土ケ谷宿、3月23日の保土ケ谷宿~戸塚宿は、お申し込みの受け付けを終了しました。 […]

京都まであるく東海道 第6期 原宿~岡部宿

お申し込みの受付を終了しました 開催日 3月2日(土)~3月3日(日) 東静岡~岡部宿 1月6日~7日の原宿~蒲原宿、2月3日~4日の蒲原宿~東静岡はお申し込み受付が終了しました。 開催時間 1日目 9: […]