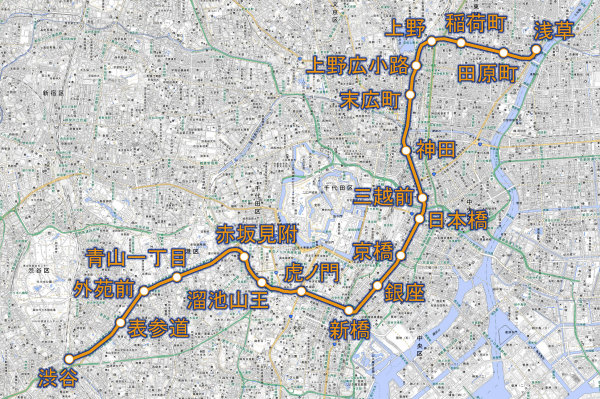

地下鉄銀座線は、日本最初の地下鉄です。

銀座線沿いには、ファッションの発信地といわれる表参道や銀座があります。

東京を代表する観光地である浅草や上野もあります。

2回のと東京オリンピックのメインスタジアムである国立競技場も、銀座線のすぐちかくにあります。

このような銀座線は、どうやってできたのでしょう?

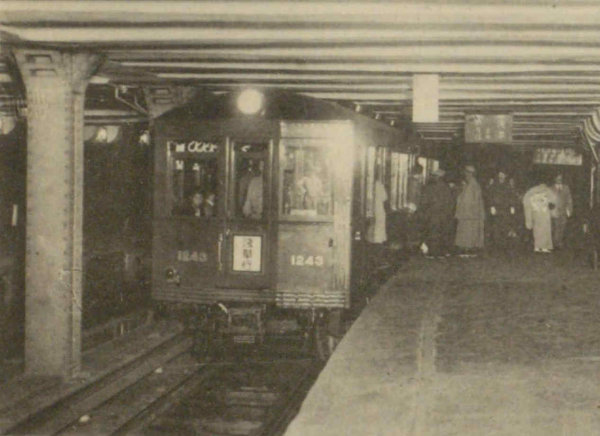

銀座線が最初に開通した区間は、浅草~上野間。昭和2年(1927)のことでした。開通からまもないころ、昭和初期の写真が残っています。

国立国会図書館デジタルコレクションより

このとき運行した車両のうち1両が保存され、国の重要文化財に指定されています。

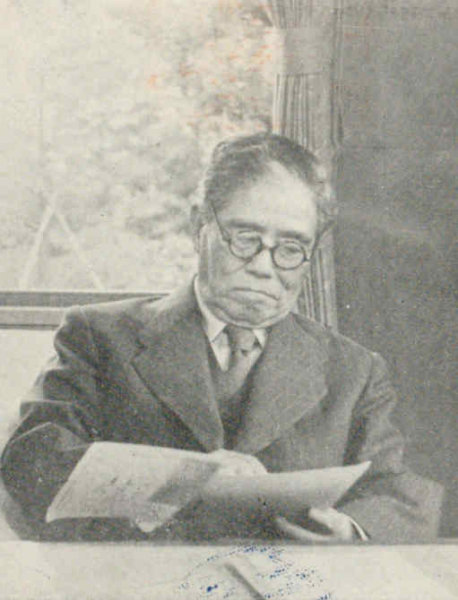

日本でこの地下鉄を初開通させたのはこの人、早川徳次です。「日本地下鉄の父」とも呼ばれています。

国立国会図書館デジタルコレクションより

名前の読み方は「はやかやのりつぐ」です。これを「はやかわとくじ」と読んでしまうと電機メーカーのシャープの創業者になってしまいます。注意しましょう。

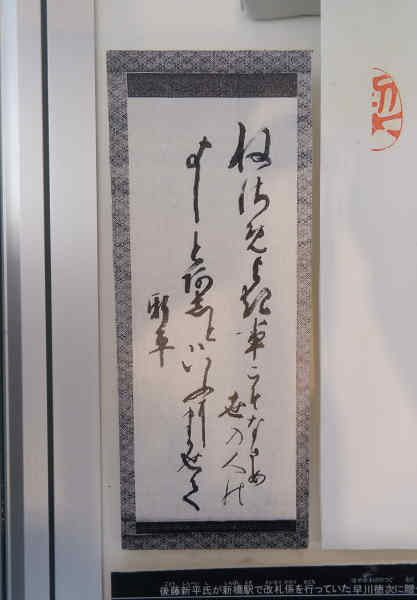

早稲田大学を卒業して南満州鉄道、次いで鉄道院に職を得た早川は、当時は大卒者は幹部候補生として内勤が当たり前だったにもかかわらず現場での勤務を志願して、その働きぶりを鉄道院総裁の後藤新平に認められています。

地下鉄博物館の展示より

鉄道院を退官した早川は、根津嘉一郎が率いる東武鉄道に入ります。ここでも根津嘉一郎に気に入られ、系列の鉄道会社の社長を任せられています。

この東武鉄道を退職後(上司とのけんかが原因ともいわれています)、早川徳次は独りでイギリスに渡り、地下鉄の建設技術や経営法を学んで帰国しました。そして東京の地質調査や交通量調査もたった独りで行い、地下鉄建設に必要な研究を独自に成し遂げました。そして東京地下鉄道の設計目論見書を作成するのですが、事業家でもなく財界の有力者にコネもない早川徳次には、地下鉄事業を実現する力がありませんでした。

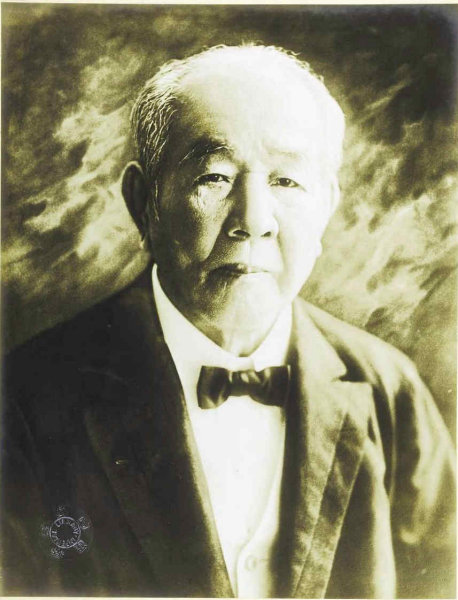

そこで登場するのが財界の超大物、渋沢栄一です。早川はまったく面識のない渋沢にいきなり会いに行くという無謀ともいえる行動を取り、彼に助力を頼みます。

ここまで出てきたエピソードでもわかるとおり、早川徳次の行動力は人知を超えています。

こんな早川徳次が熱く語るのを渋沢栄一は熱心に聞きました。そして地下鉄事業におおいに将来性を見いだし、早川への協力を約束しました。渋沢栄一、1万円札になるだけあってなかなか人物が大きいです。

国立国会図書館デジタルコレクションより

ただ、渋沢はすでに財界の引退を表明していたため自身で動くことは避け、東京市長の奥田義人を紹介しました。奥田市長は早川を自宅に招いて時折鋭い質問を交えながらも彼の話を熱心に聞き、地下鉄は市営よりも民営がよい、東京市議会議員に反対されないためのこつなどのアドバイスをしました。

こうして早川は民営で地下鉄事業を始めるため、早稲田大学の同窓生を中心に東京地下鉄道株式会社の発起人を集め、開業に必要な鉄道敷設の免許を鉄道院に申請したのです。

大正6年(1917)7月18日、「軽便鉄道敷設免許申請」という形で日本初めての地下鉄の免許の申請がなされました。事業家でも資産家でも政治家でもないまったくの一般人だった早川が、それなのに綿密な研究成果を添付して免許申請をしてきたものですから、鉄道院はびっくりです。

後に早川の敵となる五島慶太は、この当時は鉄道院の職員です。どうやらこのころから1歳年上の早川徳次のことを知っていたようです。ただし、このころはこれだけの計画を立てて同年代の早川に畏敬の念をいだいていたものと思われます。

この免許申請は、まず「財界と政界の有力者を発起人に加える」などの条件を付けた内示が示され、早川がそれをクリアしたことによって大正8年11月17日に鉄道事業の免許が下されました。

免許も無事に出たことから大正9年8月13日には東京地下鉄道株式会社も創立し、いよいよ鉄道建設に取りかかろうとした早川徳次ですが、ここで関東大震災が起こります。

大正12年(1923)9月1日に起こった関東大震災により、やむなく地下鉄建設は延期、当初は浅草から品川まで造る予定だった地下鉄も、浅草~上野間に短縮されました。

そして昭和2年(1927)に完成した地下鉄。12月2日には上野(当時は萬年町)にある車庫から初めて車両が地下鉄の線路上に出され、試運転が行われました。

そして年の瀬も押し迫った12月29日に開通式、翌30日に日本で初めての地下鉄「東京地下鉄道」が開業したのです。開業初日は2時間待ちの行列ができたそうです。

ちなみに浅草から上野は約2キロ、歩いたところで30分くらい。とても近いです。

新たにできた地下鉄は、これをたった5分で結びました。30分を5分に短縮するために2時間待ち、すごいことになりました。

国立国会図書館デジタルコレクションより

浅草~上野間の地下鉄が成功したことで、早川徳次の地下鉄事業への出資者も現れ、地下鉄は上野から南下して新橋まで到達します。ところがここで早川徳次の前に立ち塞がった人物がいます。かつて鉄道省勤務時代に早川徳次の人物を認め、そしてこの当時は渋谷を本拠地に東京の鉄道事業を推し進めていた五島慶太です。

国立国会図書館デジタルコレクションより

(歩き旅応援舎代表 岡本永義)

参照文献

「東京地下鉄道史」

「七十年の人生」

「営団地下鉄五十年史」

「地下鉄誕生-早川徳次と五島慶太の攻防ー」

「帝都復興史」

古地図散歩 陽の下の銀座線

銀座線の上と周辺の町を歩きながら、銀座線建設の経緯と地下鉄誕生による町の変化を見てまわる町歩きイベントです。以下のイベントが参加者募集中です。

- 歩き旅応援舎古地図散歩 陽の下の銀座線1 ー地下鉄事始めー お申し込みの受付を終了しました 開催日時 1月14日(土)13:30~16:30ころ 古地図でたどる銀座線の上日本最初の地下鉄はどのようにできた? 昭和2年(1927)、関東大震災からの復興が進む東京で、日本最初 […]

- 歩き旅応援舎古地図散歩 陽の下の銀座線2 ー地下鉄事始めー お申し込みの受付を終了しました 開催日時 2月11日(日)13:30~16:30ころ 銀座線の地上をあるく2回目東京を代表する飲食店街・赤坂の生い立ちとは? 関東大震災の復興事業の中で開業した銀座線。銀座線ができ […]

- 歩き旅応援舎古地図散歩 陽の下の銀座線3 ー地下鉄事始めー お申し込みの受付を終了しました 開催日時 3月10日(日)13:30~16:30ころ 日本最初の地下鉄をたどる3回目 2人の男の畏敬と対立、その焦点は新橋駅 早川徳次と五島慶太、銀座線はこの2人によって生ま […]

- 歩き旅応援舎古地図散歩 陽の下の銀座線4 ー地下鉄事始めー お申し込みの受付を終了しました 開催日時 4月14日(日)13:30~16:30ころ 東京の大目抜き通りをゆく銀座線資金不足を解決した秘策とは?! 東京最大の大通り、中央通りの地下を通る銀座線。ルート決定にいたる […]

- 歩き旅応援舎古地図散歩 陽の下の銀座線1 ー地下鉄事始めー お申し込みの受付を終了しました 開催日 4月28日(日)9:00~12:00ころ 古地図でたどる銀座線の地上部分 日本最初の地下鉄はどのようにできた? 銀座線の3巡目、1回目の渋谷からスタートします。昭和2年 […]

- 歩き旅応援舎古地図散歩 陽の下の銀座線5 ー地下鉄事始めー 開催日時 5月12日(日)13:30~16:30ころ 上野から南に延びる銀座線 立ち塞がる最大の難関、神田川! 浅草~上野間に日本最初の地下鉄を開通させた早川徳次は、次に上野から日本橋方面への開通を目指します。 […]

その他のブログ記事

- 能登半島地震にかかる義援金について

- 「たまごふわふわ」の正体!

- たまごふわふわ? ふわふわたまご?

- 駐車場には弁財天

- 日本の地下鉄の夜明け 対立編

- 日本の地下鉄の夜明け 開業編

- 10周年 長かったような、あっという間のような

- 2023年を振り返って

- 東海道を案内して嬉しかったこと