東京メトロ銀座線は、日本で最初の地下鉄です。

ただ、浅草から渋谷までの全部がいっぺんにできたわけではなく、昭和2年(1927)に浅草~上野間が開業したのを皮切りに、昭和9年には新橋まで順次開通しました。

浅草~新橋間の地下鉄を造ったのは早川徳次が率いる東京地下鉄道株式会社です。最初に地下鉄を開業させた早川徳次は「日本地下鉄の父」と呼ばれています。

国立国会図書館デジタルコレクションより

これに対して新橋~渋谷間の銀座線は、五島慶太が率いる東京高速鉄道がもとになっています。

国立国会図書館デジタルコレクションより

東京地下鉄道と東京高速鉄道という2つの鉄道会社の地下鉄が合併して現在の銀座線になっているのですが、銀座線ができるまではすんなり進んだ訳ではありません。

地下鉄事業の嚆矢ともいえるこの2人の激しい対立の末に、銀座線はできあがったのです。

たったひとりで日本で初めて浅草から上野までの地下鉄を造った早川徳次を、五島慶太が知ったのは五島が鉄道院の職員時代だったと思われます。鉄道院に鉄王事業の免許申請をした早川に対し、五島は畏敬の念をいだいたことでしょう。

さて、最初の路線である浅草から上野までの地下鉄工事を行ったのは、大倉喜七郎が率いる大倉組でした。大倉組は戦後の財閥解体でいくつもの企業に分裂しましたが、現在の大成建設の前身と考えてください。

昭和2年(1927)12月30日に浅草から上野まで開業した地下鉄は大盛況となり、開業初日は2時間待ちの行列ができたほどでした。

国立国会図書館デジタルコレクションより

その後、地下鉄は順次南へと延びていきます。

最初の難関だった神田川の下をくぐる工事を、上の橋とトンネルを一体化させる奇策で乗り切りました。鉄橋と違って重たい日本橋の下をどうくぐるかという問題もクリアしました。居並ぶデパートの協力を取り付けて中央通りに駅を建設しました。

そして昭和9年(1934)6月21日、地下鉄は新橋まで到達したのです。

ところがここで当初の予定を変更することとなります。早川徳次は虎ノ門をへて品川へと地下鉄を造りたかったのですが、日本で2番目の地下鉄が渋谷から新橋をめざしており、その地下鉄、東京高速鉄道と接続することを鉄道院が命じたのです。

そうなった事情はこうです。

大倉組の幹部である門野重九郎は、早川徳次の地下鉄が成功を収めたことで、大倉組系列の地下鉄を独自に造ることを計画します。そこで、東京高速鉄道株式会社をあらたに設立し、東京市が取得していながら関東大震災によって手が付けられずにいた鉄道免許を譲り受けて地下鉄を建設しようとしたのです。

国立国会図書館デジタルコレクションより

ところが鉄道省が期限付きで資金集めの条件を付けたことで、門野重九郎の地下鉄建設は暗礁に乗り上げました。そこで門野が頼ったのが、鉄道省(元鉄道院。大正9年に省に昇格)や財界に広く人脈をもつ五島慶太です。

五島慶太による資金収集により、あらたな地下鉄建設の主導権は五島慶太が握ることとなりました。彼は自ら開発して本拠地としていた渋谷から、浅草へ直行する鉄道の建設を理念として、地下鉄事業に参入したのです。

この東京高速鉄道を設立するにあたり、早川徳次も相談に乗ったそうようですが、なぜか早川は東京高速鉄道の役員に招かれることがありませんでした。いろいろ説があり、はっきりしたことはわからないのですが、早川徳次の東京地下鉄道と、五島慶太や門野重九郎の東京高速鉄道は、この後対立することとなります。

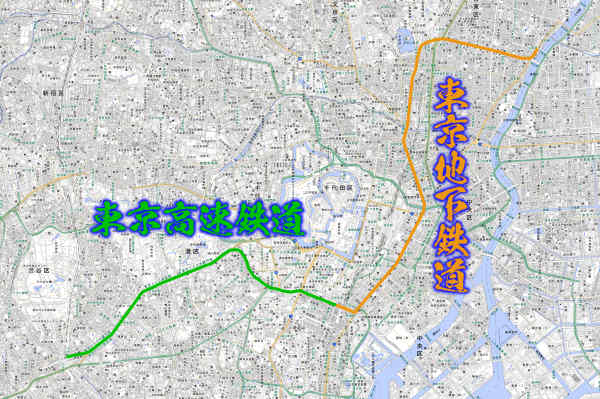

(東京地下鉄道と東京高速鉄道路線)

東京高速鉄道を率いる五島慶太は、地下鉄の早期開通を目指します。そのため建設速度も東京地下鉄道よりも速いです。昭和13年(1938)11月18日に表参道駅(当時は青山六丁目駅)~虎ノ門駅、12月20日に渋谷~表参道を開業させると、さらに1か月後の昭和14年1月15日には虎ノ門~新橋間を開業しました。昭和9年9月5日に東京高速鉄道が設立されてから4年3か月、工事開始から約3年で全線開通させてしまったのです。

その秘策は全区間同時並行で工事を進めたこと、そして掘るトンネルを小さく収めたことでした。渋谷から虎ノ門までの駅のホームが狭いのはその名残です。

東京高速鉄道がいよいよ新橋に到達するというとき、五島慶太は「渋谷から浅草まで直行運転」という広告を出します。ところがこれは早川徳次の了承するところではありませんでした。ここから東京高速鉄道に対する早川の反発が激しくなります。

鉄道省は五島と早川に対して、東京高速鉄道と東京地下鉄道を新橋駅で接続することを求めていました。五島は東京高速鉄道から東京地下鉄道に乗り入れ運転をして、本当に渋谷から浅草への直通運転を計画していたのです。

むかしの渋谷は住む人もすくない田舎町でした。それが江戸時代後期からの大歓楽街だった浅草へと1本の列車で行ける。これは五島慶太にとって悲願でもあったのです。

ところが乗り入れ運転に反対する早川徳次は東京地下鉄道新橋駅の西端、東京高速鉄道の線路がある方向に向かって壁を築いてしまいます。この壁によって、東京高速鉄道は東京地下鉄道に乗り入れることができなくなりました。そのため東京地下鉄道とは別に新橋駅を造り、渋谷との折り返し運転をすることとなりました。渋谷から浅草方面へ向かう乗客も、いったん東京高速鉄道の改札を出て階段の上り降りの末にまた東京地下鉄道の改札を入らなくてはならなくなり、不便を強いられるようになりました。

鉄道省も早川に対して東京高速鉄道が乗り入れられるようにするように勧告するのですが、早川は言を左右して乗り入れを引き延ばしつづけました。

早川徳次という人、上司とケンカして退職したエピソードがあるくらいです。相当頑固な人物だったようです。

何度も早川徳次と話し合いをもった五島慶太も埒が明かないと思い、ついに強硬手段に出ます。東京地下鉄道の株式の買い占めにかかったのです。

この東京地下鉄道と東京高速鉄道の株式買付合戦、たった14キロしかない小さな鉄道で起こった争いは「地下鉄戦争」とまで呼ばれて、当時多いに話題となりました。

五島慶太の手腕の前に次々と東京地下鉄道の株式は買い取られ、ついに五島と東京高速鉄道は東京地下鉄道の筆頭株主となりました。これに音を上げた早川は、五島に直談判をもちかけますが、今度は五島が早川を突っぱねました。

この争いが起こったことは鉄道省も承知しており、昭和14年(1939)、ついに仲裁案を両者に提案します。早川と五島はともに両社の役員を引退して地下鉄事業から身をひき、東京地下鉄道と東京高速鉄道は乗り入れ運転を実現させるというものでした。

こうして昭和14年9月16日、ついに渋谷から浅草への直通運転がはじまったのです。

この鉄道省の仲裁によって「地下鉄戦争」は終結しました。早川徳次はこれによって地下鉄事業から離れ、二度と復帰することはありませんでした。

しかしたったひとりで調査と研究を重ねて、ついに地下鉄を開業に導いた早川徳次に世間は同情し、対立した五島慶太のことをこう呼ぶようになりました。

「乗っ取り屋、強盗慶太」

この仲裁の2年後、戦争の激化により国内事業の統制政策によって、帝都高速度交通営団が設立されて、東京地下鉄道も東京高速鉄道も営団に吸収されました。そして昭和16年(1941)9月1日に2つの地下鉄会社は統合され、ここに営団地下鉄銀座線が誕生しました。

それから80年が経ち、平成16年(2002)4月1日に営業を開始した東京地下鉄株式会社(東京メトロ)に帝都高速度交通営団は事業譲渡し、現在の東京メトロ銀座線となったのです。

夢も理想もない人物に、新しい世の中は創れません。

早川徳次も五島慶太も、東京の交通インフラを充実させて、もっと住みよい町を造りたいという夢と理想があったはずです。

こんな2人が対立して、このような結末を迎えたのは悲しいことです。

2人の対立と銀座線の誕生について、その足跡をたどる町歩きを歩き旅応援舎では開催しています。銀座線にある様々な豆知識などを紹介しながら、渋谷から浅草まで全6回で歩いています。たとえば・・・

赤坂見附駅の西で、なぜ銀座線は急カーブをしているのか?

丸ノ内線と銀座線の銀座駅は、なぜあんなに離れているのか?

銀座線神田駅は、なぜJR神田駅の下ではなく北に駅があるのか?

なぜ三越前駅だけ、他の企業の名前が入っているのか?

などなど、たくさんの「銀座線の謎」に挑戦します。そしてこの銀座線がどうしてこのルートになったのか、もともとどのような町で、地下鉄ができてどのように変わったのかなどを、銀座線のある町を歩きながらご案内します。

このブログを読んで銀座線に興味を持たれたみなさまは、是非ご参加ください。

(歩き旅応援舎代表 岡本永義)

参照文献

「東京地下鉄道史」

「七十年の人生」

「営団地下鉄五十年史」

「地下鉄運輸五十年史」

「地下鉄誕生-早川徳次と五島慶太の攻防ー」

「日本放送協会史」

地図は国土地理院のものに加筆して使用

古地図散歩 陽の下の銀座線

銀座線の上と周辺の町を歩きながら、銀座線建設の経緯と地下鉄誕生による町の変化を見てまわる町歩きイベントです。以下のイベントが参加者募集中です。

- 歩き旅応援舎古地図散歩 陽の下の銀座線1 ー地下鉄事始めー お申し込みの受付を終了しました 開催日時 1月14日(土)13:30~16:30ころ 古地図でたどる銀座線の上日本最初の地下鉄はどのようにできた? 昭和2年(1927)、関東大震災からの復興が進む東京で、日本最初 […]

- 歩き旅応援舎古地図散歩 陽の下の銀座線2 ー地下鉄事始めー お申し込みの受付を終了しました 開催日時 2月11日(日)13:30~16:30ころ 銀座線の地上をあるく2回目東京を代表する飲食店街・赤坂の生い立ちとは? 関東大震災の復興事業の中で開業した銀座線。銀座線ができ […]

- 歩き旅応援舎古地図散歩 陽の下の銀座線3 ー地下鉄事始めー お申し込みの受付を終了しました 開催日時 3月10日(日)13:30~16:30ころ 日本最初の地下鉄をたどる3回目 2人の男の畏敬と対立、その焦点は新橋駅 早川徳次と五島慶太、銀座線はこの2人によって生ま […]

- 歩き旅応援舎古地図散歩 陽の下の銀座線4 ー地下鉄事始めー お申し込みの受付を終了しました 開催日時 4月14日(日)13:30~16:30ころ 東京の大目抜き通りをゆく銀座線資金不足を解決した秘策とは?! 東京最大の大通り、中央通りの地下を通る銀座線。ルート決定にいたる […]

- 歩き旅応援舎古地図散歩 陽の下の銀座線1 ー地下鉄事始めー お申し込みの受付を終了しました 開催日 4月28日(日)9:00~12:00ころ 古地図でたどる銀座線の地上部分 日本最初の地下鉄はどのようにできた? 銀座線の3巡目、1回目の渋谷からスタートします。昭和2年 […]

- 歩き旅応援舎古地図散歩 陽の下の銀座線5 ー地下鉄事始めー 開催日時 5月12日(日)13:30~16:30ころ 上野から南に延びる銀座線 立ち塞がる最大の難関、神田川! 浅草~上野間に日本最初の地下鉄を開通させた早川徳次は、次に上野から日本橋方面への開通を目指します。 […]

その他のブログ記事

- 能登半島地震にかかる義援金について

- 「たまごふわふわ」の正体!

- たまごふわふわ? ふわふわたまご?

- 駐車場には弁財天

- 日本の地下鉄の夜明け 対立編

- 日本の地下鉄の夜明け 開業編

- 10周年 長かったような、あっという間のような

- 2023年を振り返って

- 東海道を案内して嬉しかったこと