まもなく2023年も終わります。

歩き旅応援舎の今年最後の活動は、1月3日の七福神めぐりでした。

ちょうど箱根駅伝の復路とかさなり、駅伝見物の人たちでゆっくりお参りできるかと思ったら、駅伝選手が通り過ぎた後、見物の人たちが大挙してお参りに移行しまして、神社内が強烈な混雑ぶりになるという衝撃的な今年のイベント開始となりました。

そして今年最初の「日帰りであるく東海道」は国府津からはじまりました。

第5シリーズは5月に、第6シリーズは11月に箱根を越えました。

そして第5シリーズは6月に、第6シリーズは12月にそれぞれ原宿に到達して、日帰り部分は終了しました。

来年1月からは、第5シリーズ、第6シリーズが合同で、毎回一泊二日で京都へと向けて歩き始めます。

古地図散歩の方ですが、2月から「東京崖百景」シリーズが始まりました。

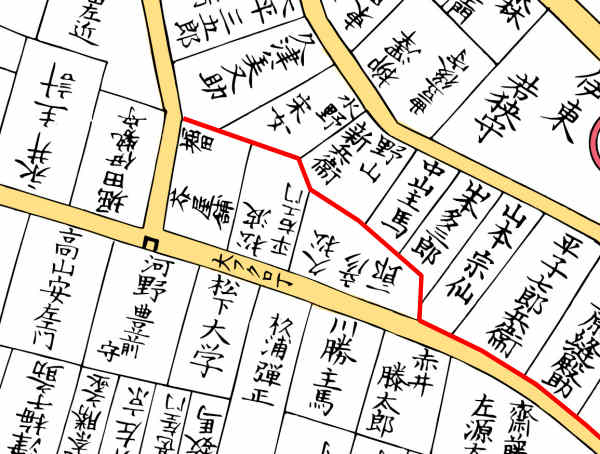

江戸時代の古地図を見ながら、牛込、小日向、本郷、四ツ谷と東京の町に隠れた崖を探して歩きました。

よ~く見ると、江戸切絵図にも崖の影響がちゃんと書かれているんですよね。

「東京崖百景」全4回が終わった後は、今度は江戸切絵図、明治末期の地図、昭和初期の地図を見くらべながら、銀座線が通る町を歩く「陽の下の銀座線」の古地図散歩。

ホームが狭かったり急カーブを描く理由、銀座線の前身である2本の地下鉄路線の創設者である早川徳次と五島慶太をめぐるドラマなど、いつも何気なく乗っている銀座線にこんな物語があったのかと驚きの連続でした。

やっぱり銀座線はおもしろい!

最後に大河ドラマ「どうする家康」で知名度があがった徳川四天王、その家系の屋敷跡をめぐる「徳川四天王の家」。

江戸切絵図に描かれた榊原家、酒井家、本多家、井伊家の屋敷がある町をそれぞれめぐるものですが、今年は榊原家→酒井家→本多家と各屋敷跡をめぐったところで終わりました。

来年は本多家から井伊家の屋敷跡へ向かい、そのあと井伊家から榊原家の屋敷跡へ歩いて江戸城の周囲をぐるりと一周する予定です。

どうぞお楽しみに!

そして今年の最大のトピックスは、「京都まであるく東海道」の第4シリーズが京都三条大橋に到達したことです。

2020年7月に日本橋を出発した人たちに、2018年に日本橋を出発したものの感染症の影響で途中で中止になった人たちが加わり、12月17日に日本橋に到達いたしました。

東海道を歩いて三条大橋に到達する、なんど着いても感動してしまいます。

ちなみに、お客様と私(中央)が着ているのは、この日のために製作した記念撮影用のTシャツです。

今年の10月には新たな東海道の旅が日本橋から始まりました。はたしてこの後どのような旅が待っているのでしょうか?

来年以降に期待しましょう。

あと1時間ちょっとで新たな年がやってきます。

歩き旅応援舎の来年が、今年よりもさらに良い年となることを願っております。

(歩き旅応援舎代表 岡本永義)

最新のブログ記事

- 中橋広小路日本橋を出発して東海道(第3京浜)を少し南に下ると、日本橋三丁目の交差点に出ます。右手の奥には、東京駅の八重洲口が見えます。 交差点には平和の鐘があります。 ヤン・ヨーステンの像があります。 この像に関しては、他の記事が […]

- 京橋の親柱日本橋から東海道の歩き旅に出ると、最初に出会う橋が京橋です。高速道路が架かる交差点、ここが京橋の跡地になります。 高速道路の下には、かつて橋がありました。昭和38年(1963)から40年にかけて、下を流れていた京橋川が埋 […]

- ヤン・ヨーステンと八重洲の物語東海道の歩き旅を楽しむとき、日本橋から歩き始める人が多いように思います。歩き始めて比較的すぐに到達するのが日本橋三丁目の交差点です。 東海道と八重洲通りが交差するこの交差点に、ある人物の像があります。 慶長5年(1600 […]

- 日本橋の擬宝珠今日も日本橋のお話です。東海道五十三次を歩いて京都へ旅しようとするときの出発点である日本橋ですが、あっさり出発してしまうことも多く、あまり日本橋について語られることはありません。でも日本橋って、ネタの宝庫なんですよ。 現 […]

- 東京市道路元標日本橋は歩き旅応援舎における東海道の歩き旅イベントの出発点であり、古地図散歩のコースでもたびたび立ち寄ることで、たいへんお馴染みの場所です。 この日本橋の北詰に「元標の広場」と呼ばれる場所があります。そこに「東京市道路元 […]

- 日本橋のまん中で日本橋です。 歩き旅応援舎では、東海道の歩き旅の出発点として、あるいは古地図を見ながらの町歩きで立ち寄る場所としてお馴染みです。 日本橋は、徳川家康が初めて架けて以来、日本の道路の中心ということになっています。 現在も地 […]

- 京橋の灯台?! 第一相互館東海道を日本橋から歩き始めた場合、京橋はすでに見えています。高速道路の高架があるので、すぐにわかります。 写真ではわかりにくいのですが、実際に日本橋に行けばすぐにわかります。ずっと向こうの方に高速道路の高架が見えてます。 […]

- 日本橋・歴史の“傷痕”東海道の歩き旅の出発点でもあり、古地図散歩でもたびたび訪れている日本橋。この橋は慶長8年(1603)に初めて架けられたとされています。いまからおよそ420年も前のことです。 現在の橋に架け替わったのが明治44年(1911 […]

- あいつのせいで鎌倉へ ー十六夜日記秘話ー東海道を旅して小夜の中山峠を越えるとき、蓮生法師の歌碑があります。 蓮生法師は俗名を宇都宮頼綱といい、もとは鎌倉の御家人でしたが和歌を得意とし、出家して京都に移り住んだ人物です。これについては以前のブログに書きました。 […]

- 二人の蓮生法師「平家物語」の一ノ谷合戦のくだりで知られる熊谷直実は、後に出家して蓮生と名乗りました。 武勇の人だった直実らしく、出家後を描いた浮世絵もこんな感じです。 絵師に悪意を感じちゃうくらい「武勇な」お坊さんに描かれています。 […]