先日のNHK大河ドラマ「どうする家康」にも出てきましたが、徳川家康には「徳川四天王」と呼ばれる家臣たちがいました。

酒井忠次

本多忠勝

榊原康政

井伊直政

徳川家康の生誕の地である岡崎の中央緑道に、彼らの像があります。

酒井忠次は徳川家康よりも16歳年上。後に徳川家となる松平家の初代親氏の妻が酒井家の出身ですから、家康とは遠~~~い親戚にあたります。

忠次は家康が今川氏の人質だった時代から徳川家(松平家)の柱石だった人物で、家康が若いころの合戦では兵を率いて大いに活躍しました。

本多忠勝は家康よりも5歳年下。以前のブログでも書きましたが、祖父も父も安祥城の攻防戦で戦死しています。1歳で父を失った忠勝は、叔父の忠真に育てられました。

忠勝は13歳のときに、まだ松平元康だったころの家康が今川義元に命じられて行った大高城の兵糧入れで初陣をはたしました。不運にしてその翌日に起こった桶狭間合戦で今川義元が戦死したため、このときは家康とともに三河に逃げ帰ることとなります。

しかしその後の戦場での働きはめざましく、「蜻蛉切り」と名付けられた大槍を振るって戦い、戦で敵から傷を負わされたことは一度もなかったと伝えられています。

ちなみに「蜻蛉切り」とは、あまりの切れ味の鋭さに穂先にとまった蜻蛉が真っ二つになって落ちたことから名付けられたそうです。いや、そんなことあるわけないだろ。(とは思ってもこういう話は好きです)

榊原康政は本多忠勝と同い年、ただ四天王の中ではもっとも地味というイメージです。

地味とはいっても康政は知勇兼備の武将で、家康が羽柴秀吉と戦った小牧長久手合戦では秀吉に対する罵詈雑言を書いた檄文を立て札にしてあちこちに立て、激怒した秀吉は「康政の首をとったものには10万石を与える」と言ったという話も伝わっています。その後に秀吉が岡崎城攻略を目指して進発させた部隊を家康が急襲して撃退した長久手山中の戦いでは、先鋒として敵に突入しこの戦いを勝利に導きました。

井伊直政は四天王の中ではもっとも若く、家康より18歳年下です。

もともとは浜名湖の北にある引佐(いなさ)の国衆の子だったのですが、祖父井伊直盛は桶狭間合戦で今川義元の本陣を守っていて戦死し、その後に遠江で起こった国衆たちの今川に対する反乱「遠州忩劇」(そうげき)の中で父井伊直親は今川氏真から裏切りを疑われて殺され、その直後に起こった徳川家康による遠江攻略の混乱の中でとうとう井伊家は滅びてしまいました。

その後どういう経緯かはっきりしないところがありますが、生き残っていた直政は家康の小姓となり、後に家康によって武将に取り立てられ、甲州の武田家滅亡後に徳川家に仕えていた武田の遺臣たちを率いることとなりました。

直政は「井伊の赤鬼」と呼ばれるほど敵から怖れられた武将だったそうです。

彼ら四天王も徳川家康の江戸入りにしたがって、江戸に屋敷を構えていました。

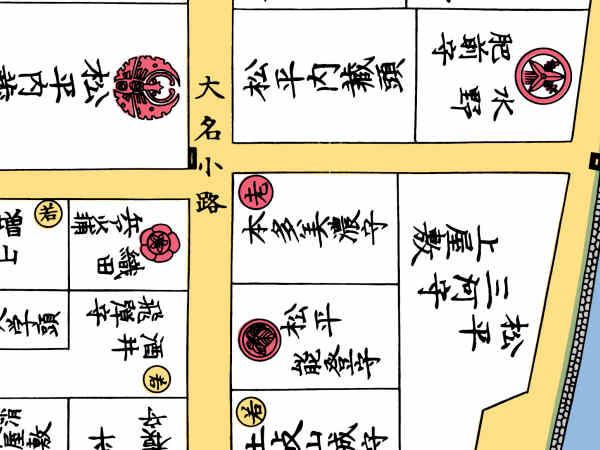

ただ、その当時の江戸の地図は精密さに欠けており、しかも細かい字がびっしりと書いてあって人の名前を探し出すのがたいへんです。このあたりのことは今後の課題としまして、現在の地図とも対比がしやすい幕末ころに発行された金隣堂尾張屋板の江戸切絵図を見ながら、徳川四天王の子孫の家がどこに上屋敷を構えていたのか見てみましょう。

まずは酒井忠次の酒井左衛門尉家。これは庄内藩主で、上屋敷は大手町の神田橋の近くにありました。

北を上に修正して使用 ©こちずライブラリ

現在は大手町フィナンシャルシティなど巨大オフィスビルが建っています。

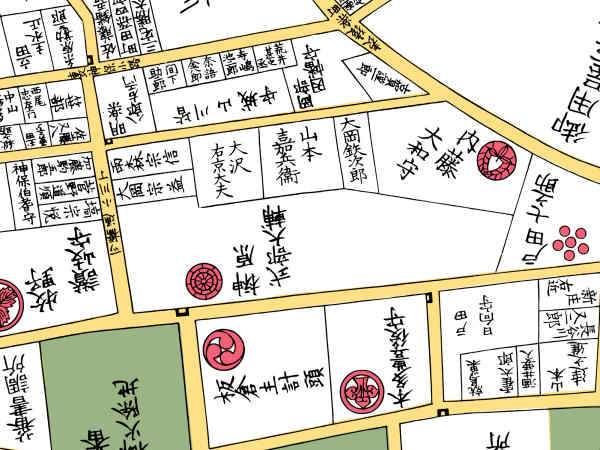

次に本多忠勝の直系の本多家。こちらは岡崎藩主で、江戸時代最後の当主本多美濃守忠民(ただもと)は老中を務めており、丸の内に上屋敷を与えられていました。現在の東京駅の一部とKITTEの辺りが上屋敷の跡地です。

北を上に修正して使用 ©こちずライブラリ

この屋敷の門はなんと現存していて、現在は移築されて赤坂にあります。

榊原康政の子孫の榊原式部大輔家の上屋敷は、神田神保町にありました。

北を上に修正して使用 ©こちずライブラリ

東京パークタワーと神保町三井ビルのあるあたりです。

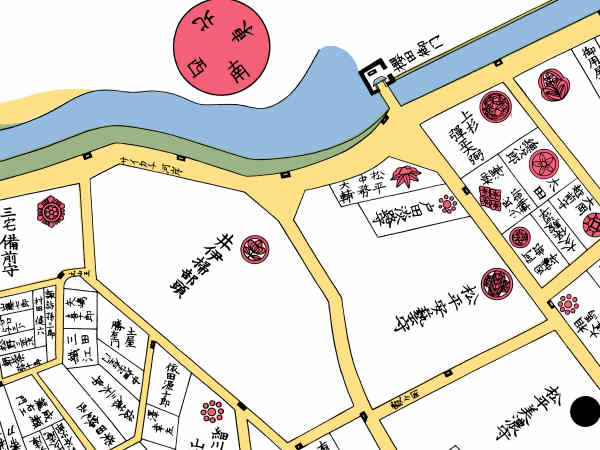

井伊直政の子孫は井伊掃部頭家の上屋敷は、現在の国会前庭のところにありました。大きな時計塔のあるところです。

国会前庭には、重要文化財の日本水準原点もあります。

幕末の安政7年(1870)に起こった桜田門外の変では、井伊家の上屋敷を出てほんの100~200mのところで井伊直弼が襲撃され暗殺されたことで知られています。

江戸の古地図を使って東京で楽しむ徳川四天王、いずれ当舎の古地図散歩の新たなコースにてご案内しようと考えています。

(歩き旅応援舎代表 岡本永義)

その他のブログ記事

- 能登半島地震にかかる義援金について

- 「たまごふわふわ」の正体!

- たまごふわふわ? ふわふわたまご?

- 駐車場には弁財天

- 日本の地下鉄の夜明け 対立編

- 日本の地下鉄の夜明け 開業編

- 10周年 長かったような、あっという間のような

- 2023年を振り返って

- 東海道を案内して嬉しかったこと