芝の増上寺は徳川将軍家の菩提寺です。

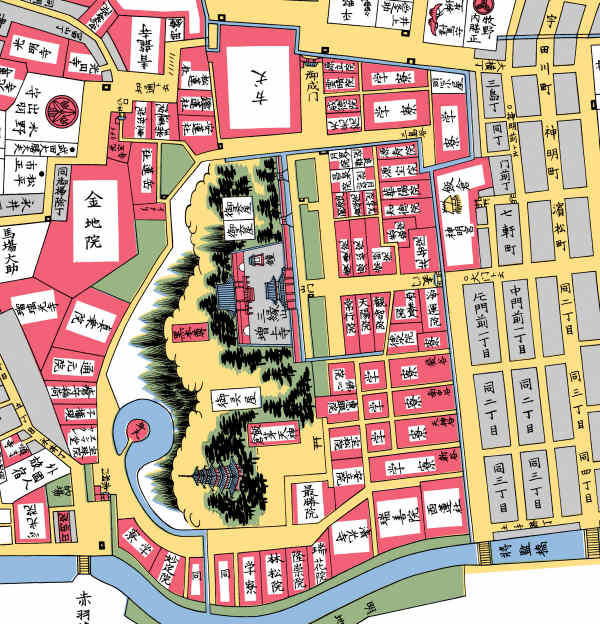

金隣堂尾張屋板江戸切絵図には、このように載っています。

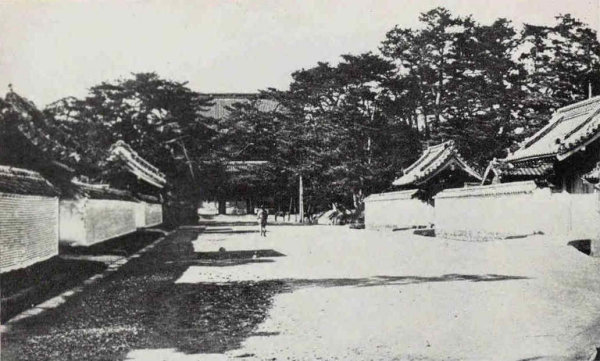

見てのとおり、境内にたくさんの子院のあったお寺です。明治初年に撮影された写真があります。

この増上寺も、昭和20年には空襲で大きな被害を受けました。しかし、明暦2年(1621)に建てられた三解脱門が残ったのは幸いでした。この三解脱門は国の重要文化財に指定されています。

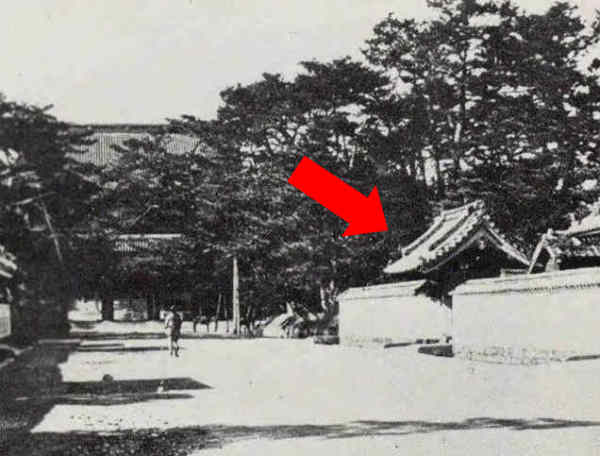

三解脱門の目の前にあるお寺が広度院です。広度院では増上寺の参道で唯一、上記の写真に写っている門と練塀が残っています。こちらの表門と練塀は、平成10年(1998)に国の登録有形文化財となりました。

広度院は戦争で本堂などが焼け、時代の流れとともにかつての境内にはレストランの西洋風建物が建てられていました。そのころの写真はグーグルマップで見ることができます。

このレストランの建物が解体されることとなり、それと接していた江戸時代のものと考えられていた練塀への影響が心配されることとなりました。そのため、登録文化財である練塀への影響を最小限にするための解体方法が模索され、それとともに練塀の一部を解体して調査が行われることとなりました。

調査の様子はこちらのホームページで見ることができます。

neribei.com 廣度院・公式情報サイト

令和5年9月8日・9日、この練塀の見学会が開かれました。私も当舎のガイドを誘って、この見学会に行ってきました。

かなり大勢の人が訪れていました。

まずは昭和30年(1950)築という本堂で、調査にあたった文化財研究者の先生の説明があります。

それによると、増上寺境内にはたくさんの練塀があったのですが、それらの多くは取り壊され、現在は広度院と三解脱門の左右に残る程度となってしまいました。

現在も都内数カ所に練塀は残っていますが、これまで詳細な調査は行われたことがなく、今回調査が行うことができたのは非常に貴重なことなのだそうです。

増上寺が将軍の菩提寺であったため、幕府大棟梁であった甲良家の文書に広度院の練塀に関する記述(増築にあたっての指示)が残されているのだそうです。

広度院の練塀を解体する前は、雨水の浸食によって土が流され、内部が空洞化しているのではないかと心配していたそうですが、いざ解体してみると甲良家文書の記載どおりの内部構造が残っていることがわかりました。

保存状態が極めて良く、当時の技術力の高さと先代の住職がモルタルで養生していたことが大きかったと思われるそうです。

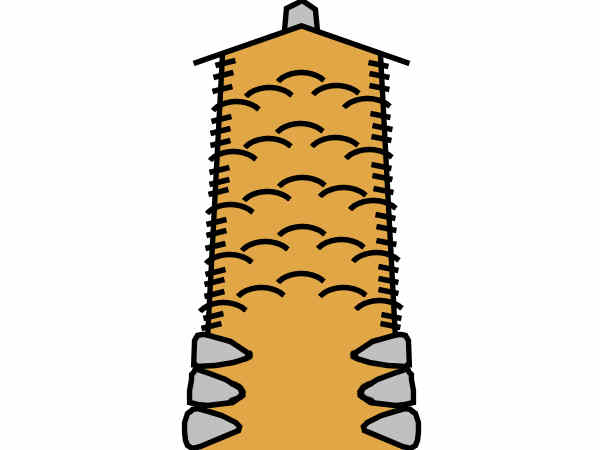

練塀はまず3段の石垣を組み、その内側に土を詰め、それから廃材となった瓦や漆喰を間に挟みながら土を盛り上げ、上に瓦屋根をかぶせて両側に漆喰が塗ってある構造になっていました。両側の漆喰部分には、剥落部分がモルタルで補修してありました。

内部にも瓦が屋根状に5段にわたって組まれていて、これは練塀内部に入った雨水を外に排水するための仕組みだということです。

この内部構造は甲良家文書には図が描かれていたものの、練塀の解体によって初めて目視で確認できたそうです。

スライドも利用した40分にわたる説明の後、いよいよ練塀の解体・調査部分の見学です。

小雨が降る中、係の人が練塀にかぶせられたブルーシートを持ち上げて内部を見せてくれました。

これが説明のとき写真で見た練塀内部の実物です!

5段にわたって瓦が内部に組まれていた部分がわかります。

外側から見て知ってはいたものの、もちろん私も練塀の内部構造を見るのは初めてです。良い体験をいたしました。この体験は、今後の古地図散歩や東海道での説明に活かしていきます。

(歩き旅応援舎代表 岡本永義)

その他のブログ記事

- 能登半島地震にかかる義援金について

- 「たまごふわふわ」の正体!

- たまごふわふわ? ふわふわたまご?

- 駐車場には弁財天

- 日本の地下鉄の夜明け 対立編

- 日本の地下鉄の夜明け 開業編

- 10周年 長かったような、あっという間のような

- 2023年を振り返って

- 東海道を案内して嬉しかったこと