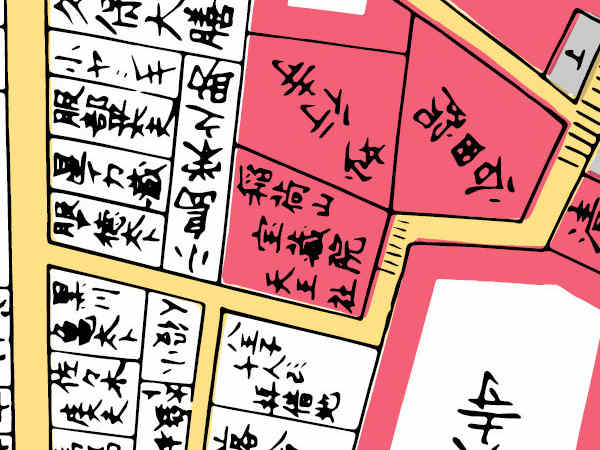

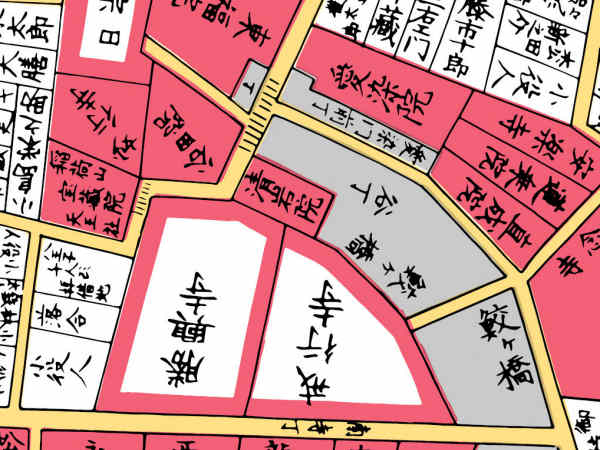

アニメ映画のポスターとラストシーンの舞台となり、今や世界中からアニメの聖地として訪問者が絶えない階段があります。

ここは新宿区須賀町にある天王坂です。

江戸時代までは天王社と呼ばれていた、須賀神社の入口にある階段です。

この天王寺坂を下りた付近は谷間になっていて、谷底の町は江戸時代には鮫ヶ橋谷町と呼ばれていました。

谷ですから、天王坂の向かいも上り坂です。坂道の途中にある寺の名前から東福院坂と呼ばれています。

東福院も江戸時代からある古いお寺です。

この東福院に変わった名前の石地蔵があります。

その名はなんと「豆腐地蔵」。

このお地蔵さんについては、こんな伝説があります。

| 昔、阿漕な豆腐屋がこの近くで店を開いていました。 その豆腐屋には若い僧侶が、よく豆腐を買いに来ていました。 ところがこの僧侶が豆腐を買っていった日には、決まって売上金の中に葉っぱが混ざっているのです。 「これはキツネかタヌキが化かしに来ているに違いない」 こう考えた豆腐屋は、次に僧侶が豆腐を買いに来たときに、豆腐包丁でその手首を切り落としてしまいました。 すると僧侶の姿は消えてしまい、跡には点々と血痕が残っていました。 豆腐屋がその血痕をたどってみると、なんと東福院の石地蔵につづいていたのです。そして石地蔵の手首は、折れてなくなっていました。 これを見て豆腐屋は「これは俺の阿漕な生き方を、お地蔵様が諫めにきたにちがいない」と悟り、それからは心を入れ替えて良い豆腐屋になりましたとさ。 |

たしかに豆腐地蔵を見ると、左手の手首から先がありません。

なるほど、こういう事情があったのですね!

いやそんなことより・・・

どうすれば豆腐屋が阿漕になれるのか、

まったく想像がつかん!

ほかにも高利貸しとか阿漕な商売はあるはずなのに、どうして豆腐屋?

なんとも謎の多い伝承ですが、実は東京都内にもうひとつ、ほとんど同じ伝承の残るお寺があります。

それは文京区の喜運寺。

現在は秘仏になっていて見ることはできませんが、ここにも豆腐地蔵があります。

伝わる話もほぼ同じ。ちがうところは手首を切ったのではなく、豆腐屋が肩口に切りつけたところ僧侶が石片を残して消えてしまい、喜運寺の石地蔵の肩にできていた疵にこの石片がピタリと一致したという話になっている点くらいです。

なぜ豆腐屋なのか? なぜ同じ話が2箇所にあるのか?

なにかとわからない点の多い伝承です。

でも、そういうことを知ることが、町を歩く楽しみのひとつだと言えるでしょう。

豆腐地蔵の場所

(歩き旅応援舎代表 岡本永義)

最新のブログ記事

- 中橋広小路日本橋を出発して東海道(第3京浜)を少し南に下ると、日本橋三丁目の交差点に出ます。右手の奥には、東京駅の八重洲口が見えます。 交差点には平和の鐘があります。 ヤン・ヨーステンの像があります。 この像に関しては、他の記事が […]

- 京橋の親柱日本橋から東海道の歩き旅に出ると、最初に出会う橋が京橋です。高速道路が架かる交差点、ここが京橋の跡地になります。 高速道路の下には、かつて橋がありました。昭和38年(1963)から40年にかけて、下を流れていた京橋川が埋 […]

- ヤン・ヨーステンと八重洲の物語東海道の歩き旅を楽しむとき、日本橋から歩き始める人が多いように思います。歩き始めて比較的すぐに到達するのが日本橋三丁目の交差点です。 東海道と八重洲通りが交差するこの交差点に、ある人物の像があります。 慶長5年(1600 […]

- 日本橋の擬宝珠今日も日本橋のお話です。東海道五十三次を歩いて京都へ旅しようとするときの出発点である日本橋ですが、あっさり出発してしまうことも多く、あまり日本橋について語られることはありません。でも日本橋って、ネタの宝庫なんですよ。 現 […]

- 東京市道路元標日本橋は歩き旅応援舎における東海道の歩き旅イベントの出発点であり、古地図散歩のコースでもたびたび立ち寄ることで、たいへんお馴染みの場所です。 この日本橋の北詰に「元標の広場」と呼ばれる場所があります。そこに「東京市道路元 […]

- 日本橋のまん中で日本橋です。 歩き旅応援舎では、東海道の歩き旅の出発点として、あるいは古地図を見ながらの町歩きで立ち寄る場所としてお馴染みです。 日本橋は、徳川家康が初めて架けて以来、日本の道路の中心ということになっています。 現在も地 […]

- 京橋の灯台?! 第一相互館東海道を日本橋から歩き始めた場合、京橋はすでに見えています。高速道路の高架があるので、すぐにわかります。 写真ではわかりにくいのですが、実際に日本橋に行けばすぐにわかります。ずっと向こうの方に高速道路の高架が見えてます。 […]

- 日本橋・歴史の“傷痕”東海道の歩き旅の出発点でもあり、古地図散歩でもたびたび訪れている日本橋。この橋は慶長8年(1603)に初めて架けられたとされています。いまからおよそ420年も前のことです。 現在の橋に架け替わったのが明治44年(1911 […]

- あいつのせいで鎌倉へ ー十六夜日記秘話ー東海道を旅して小夜の中山峠を越えるとき、蓮生法師の歌碑があります。 蓮生法師は俗名を宇都宮頼綱といい、もとは鎌倉の御家人でしたが和歌を得意とし、出家して京都に移り住んだ人物です。これについては以前のブログに書きました。 […]

- 二人の蓮生法師「平家物語」の一ノ谷合戦のくだりで知られる熊谷直実は、後に出家して蓮生と名乗りました。 武勇の人だった直実らしく、出家後を描いた浮世絵もこんな感じです。 絵師に悪意を感じちゃうくらい「武勇な」お坊さんに描かれています。 […]