東京都港区に虎ノ門という地名があります。

よく知っているという人も、行ったことがなくても聞いたことがあるという人も、ともにいらっしゃると思います。

当舎の古地図散歩「江戸城外堀一周」では必ず通る場所ですので、私たちガイドや常連のお客様にはお馴染みの場所です。

今回はその虎ノ門のお話です。

1 虎じゃないのに虎ノ門?!

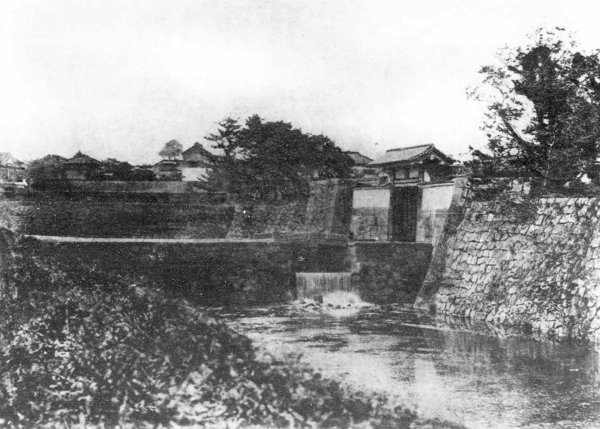

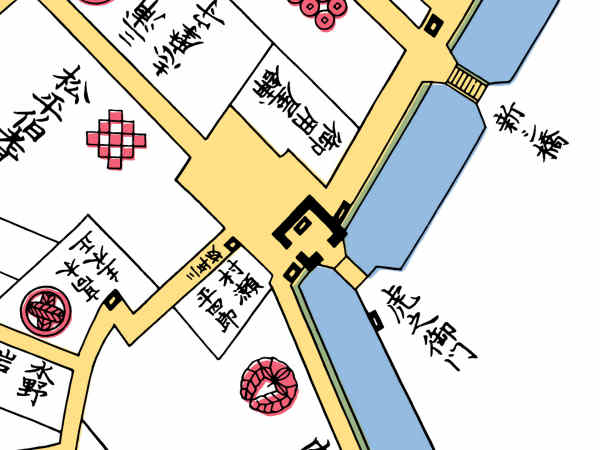

虎ノ門の地名の由来は、江戸時代には外堀があり、その外堀に設けられていた城門の1つである「虎之御門」があったことだとされています。

©こちずライブラリ

門の名前に「虎」が付くのは、この門が江戸城の寅の方角にあるからだといわれています。

十二支で寅というと、子、丑、寅・・・と12のうちの3番目が寅になります。子が北のことですので、時計回りに数えていくと、寅の方角は少し北寄りの東ということになります。

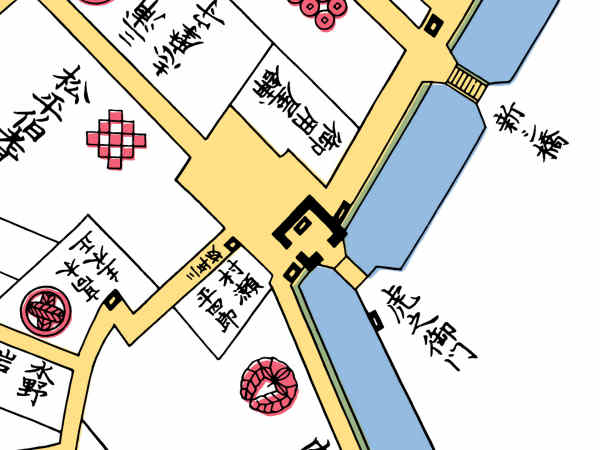

さて、虎ノ門の江戸城での位置関係はというと・・・

なんと! 虎ノ門は南!

意外なことに虎ノ門は十二支の寅の方角ではありませんでした。

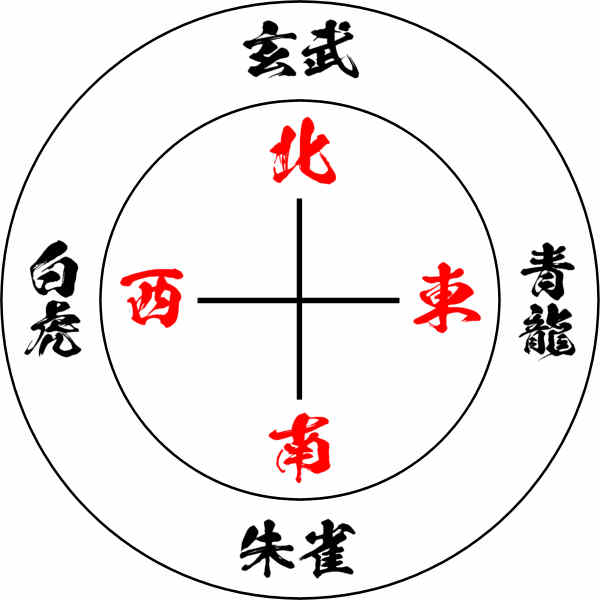

でも諦めないでください。中国には四神といって東西南北の四方を守る動物の姿をした神がいるのです。

玄武、青龍、朱雀、白虎です。

これらの四神は、まさに虎ノ門にある金刀比羅神社の鳥居にも像が取り付けてあります。

これらの四神が東西南北のそれぞれどこを守っているのかというと・・・

白虎は西! 南じゃない!

結論

虎ノ門の「虎」とはなんなのか?

「わからない」というのが正解です。

2 虎ノ門なのにドラえもん?!

みなさんは「ドラえもん」はご存知だとおもいます。

未来から来た猫型ロボット。四次元ポケットからさまざまな不思議な道具を取り出して、のび太君を窮地から救ってくれます。

ところでこちらは虎ノ門ヒルズ森タワー。

その1階にはなぜか白いドラえもんが。

え?なんでドラえもん???

と思ってよく見ると・・・

ドラえもんじゃなくてトラのもん???

3 虎ノ門じゃないのに虎ノ門?!?!

先ほど港区虎ノ門の地名は、江戸城外堀の城門があったことだと書きました。

©こちずライブラリ

この城門から地名の虎ノ門や、虎ノ門交差点、さらには地下鉄銀座線の駅の名前の由来となりました。交差点には虎ノ門の碑が建てられています。

外堀は埋められてしまいましたので、現在の町を見ただけでは、外堀がどこにあったのかわかりません。名前からして外堀通りが外堀の跡? とも思ってしまいます。

それでは、江戸城外堀があった場所と、城門の虎ノ門があった場所を現在の地図に引き写してみましょう。

なんと! 虎ノ門は虎ノ門交差点にあったのではなかったのです。ここでもう1枚、地図に加筆しました。千代田区と港区の区界です。

虎ノ門があった場所は、現の霞が関三丁目の交差点でした。

しかも虎ノ門の跡地である霞が関三丁目交差点は、港区ではなく千代田区!

港区虎ノ門の地名の由来は城門の虎ノ門です。でも本物の虎ノ門(虎之御門)は、港区虎ノ門ではなく千代田区霞が関にあったのでした。

(歩き旅応援舎代表 岡本永義)

最新のブログ記事

- 京橋交差点東京都中央区には「京橋」という地名があります。 地名のもととなった場所がここ、現在は高速道路がありますが、ここには昭和34年(1959)まで川があり、橋が架けられていたのです。 その橋の名前が京橋です。 東海道の歩き旅を […]

- 中橋広小路日本橋を出発して東海道(第3京浜)を少し南に下ると、日本橋三丁目の交差点に出ます。右手の奥には、東京駅の八重洲口が見えます。 交差点には平和の鐘があります。 ヤン・ヨーステンの像があります。 この像に関しては、他の記事が […]

- 京橋の親柱日本橋から東海道の歩き旅に出ると、最初に出会う橋が京橋です。高速道路が架かる交差点、ここが京橋の跡地になります。 高速道路の下には、かつて橋がありました。昭和38年(1963)から40年にかけて、下を流れていた京橋川が埋 […]

- ヤン・ヨーステンと八重洲の物語東海道の歩き旅を楽しむとき、日本橋から歩き始める人が多いように思います。歩き始めて比較的すぐに到達するのが日本橋三丁目の交差点です。 東海道と八重洲通りが交差するこの交差点に、ある人物の像があります。 慶長5年(1600 […]

- 日本橋の擬宝珠今日も日本橋のお話です。東海道五十三次を歩いて京都へ旅しようとするときの出発点である日本橋ですが、あっさり出発してしまうことも多く、あまり日本橋について語られることはありません。でも日本橋って、ネタの宝庫なんですよ。 現 […]

- 東京市道路元標日本橋は歩き旅応援舎における東海道の歩き旅イベントの出発点であり、古地図散歩のコースでもたびたび立ち寄ることで、たいへんお馴染みの場所です。 この日本橋の北詰に「元標の広場」と呼ばれる場所があります。そこに「東京市道路元 […]

- 日本橋のまん中で日本橋です。 歩き旅応援舎では、東海道の歩き旅の出発点として、あるいは古地図を見ながらの町歩きで立ち寄る場所としてお馴染みです。 日本橋は、徳川家康が初めて架けて以来、日本の道路の中心ということになっています。 現在も地 […]

- 京橋の灯台?! 第一相互館東海道を日本橋から歩き始めた場合、京橋はすでに見えています。高速道路の高架があるので、すぐにわかります。 写真ではわかりにくいのですが、実際に日本橋に行けばすぐにわかります。ずっと向こうの方に高速道路の高架が見えてます。 […]

- 日本橋・歴史の“傷痕”東海道の歩き旅の出発点でもあり、古地図散歩でもたびたび訪れている日本橋。この橋は慶長8年(1603)に初めて架けられたとされています。いまからおよそ420年も前のことです。 現在の橋に架け替わったのが明治44年(1911 […]

- あいつのせいで鎌倉へ ー十六夜日記秘話ー東海道を旅して小夜の中山峠を越えるとき、蓮生法師の歌碑があります。 蓮生法師は俗名を宇都宮頼綱といい、もとは鎌倉の御家人でしたが和歌を得意とし、出家して京都に移り住んだ人物です。これについては以前のブログに書きました。 […]